John Huston

En guerre (Stéphane Brizé)

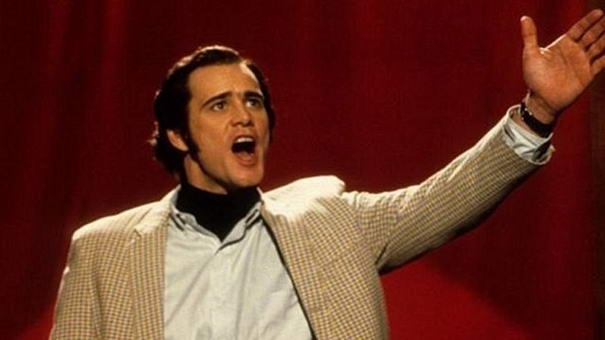

Dans les hautes sphères de l’Etat et de l’économie, on ne parle que de négociation, de dialogue social, de concertation et de partenaires sociaux. Les mots sont méticuleusement choisis. Ils font partie d’une mise en scène dans laquelle chacun, travailleurs d’un côté, patrons de l’autre, doit se retrouver pour discuter. Le titre En guerre pour un film social, c’est un pavé lancé sur la vitrine consensuelle de l’actualité, ça fait des dégâts et des victimes, ça rappelle la réalité. Dans le nouveau film de Stéphane Brizé, récit de la lutte des ouvriers de Perrin Industrie pour sauver leur usine, on verra que les mots ont leur importance. Laurent Amédéo (Vincent Lindon), syndicaliste CGT, les utilise pour galvaniser ses troupes, nommer la réalité du combat et mettre à mal la rhétorique patronale. Il est effectivement en guerre, ce que la mise en scène de Stéphane Brizé ne cessera de montrer en même temps qu’elle interrogera le bien-fondé de cette guerre, en posant la question qui fait mal : à quoi bon lutter quand tout est déjà décidé ?