John Huston

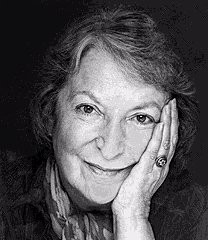

Pauline Kael, la critique qui regardait avant de révérer

Les chroniques européennes et américaines de Pauline Kael, parues en deux volumes aux éditions Sonatine, sont un régal pour qui aime écrire des critiques de cinéma ou simplement discuter de films pendant des heures. Pour le New Yorker et de nombreuses revues, des années 60 au début des années 80, Pauline Kael a fait quelque chose de rare : elle a regardé des films de la première à la dernière image, les a analysés, en a dit du bien et souvent beaucoup de mal, toujours en argumentant et en pointant les failles formelles et discursives. Elle n’a pas eu de dévotion béate. Elle n’a pas eu de révérence particulière pour les génies, « maestros » et autres grands auteurs. Elle ne s’est pas aplatie devant le cinéma européen, plus « arty » et moins formaté que son équivalent américain. Elle n’a pas non plus pardonné au cinéma hollywoodien quand il était mauvais. Vacuité ou confusion du propos, faiblesse des personnages, surinvestissement technique, snobisme, tendance à la caricature, elle a su pointer, quel que soit le réalisateur, de vrais défauts se cachant derrière des grands noms (Fellini, Bergman, Antonioni, Truffaut etc.). Habitué à la révérence de la critique française dès qu’il s’agit d’un auteur confirmé, je ne suis tout simplement plus habitué à lire une critique argumentée et acerbe portant sur le film d’un réalisateur estampillé « patrimoine mondial du cinéma ». Il en faut des efforts, aux critiques journalistiques, pour avouer qu’un Woody Allen, un Eastwood, un Almodovar voir un David Lynch peut être un film raté. On sent le malaise du critique à devoir se démarquer du troupeau et avouer sans fard que telle grande figure du cinéma a réalisé un mauvais film. Imaginez si Invictus avait été réalisé par Ron Howard ou Mystic river par Frank Darabont, on aurait sorti les bazookas, de Libé à Positif. Il en fallu de l’encre, pour inscrire ces films dans le grand œuvre eastwoodien et leur pardonner leurs défauts bien réels.

Les chroniques européennes et américaines de Pauline Kael, parues en deux volumes aux éditions Sonatine, sont un régal pour qui aime écrire des critiques de cinéma ou simplement discuter de films pendant des heures. Pour le New Yorker et de nombreuses revues, des années 60 au début des années 80, Pauline Kael a fait quelque chose de rare : elle a regardé des films de la première à la dernière image, les a analysés, en a dit du bien et souvent beaucoup de mal, toujours en argumentant et en pointant les failles formelles et discursives. Elle n’a pas eu de dévotion béate. Elle n’a pas eu de révérence particulière pour les génies, « maestros » et autres grands auteurs. Elle ne s’est pas aplatie devant le cinéma européen, plus « arty » et moins formaté que son équivalent américain. Elle n’a pas non plus pardonné au cinéma hollywoodien quand il était mauvais. Vacuité ou confusion du propos, faiblesse des personnages, surinvestissement technique, snobisme, tendance à la caricature, elle a su pointer, quel que soit le réalisateur, de vrais défauts se cachant derrière des grands noms (Fellini, Bergman, Antonioni, Truffaut etc.). Habitué à la révérence de la critique française dès qu’il s’agit d’un auteur confirmé, je ne suis tout simplement plus habitué à lire une critique argumentée et acerbe portant sur le film d’un réalisateur estampillé « patrimoine mondial du cinéma ». Il en faut des efforts, aux critiques journalistiques, pour avouer qu’un Woody Allen, un Eastwood, un Almodovar voir un David Lynch peut être un film raté. On sent le malaise du critique à devoir se démarquer du troupeau et avouer sans fard que telle grande figure du cinéma a réalisé un mauvais film. Imaginez si Invictus avait été réalisé par Ron Howard ou Mystic river par Frank Darabont, on aurait sorti les bazookas, de Libé à Positif. Il en fallu de l’encre, pour inscrire ces films dans le grand œuvre eastwoodien et leur pardonner leurs défauts bien réels.

Bien sûr, j’ai été amusé et souvent choqué à la lecture de certaines critiques de Pauline Kael. Bien que ce ne soit pas l’essentiel de ses articles, elle a l’art de la formule assassine. « Clint Eastwood n’est pas antipathique ; ce n’est pas un acteur, aussi peut-on difficilement le trouver mauvais. » « Intérieurs n’est pas un film païen, c’est un paillasson. » « Zabriskie Point est un désastre mais, comme on peut l’imaginer, Antonioni ne tourne pas de désastres ordinaires ». Je l’ai trouvée parfois terriblement injuste. Baisers volés, « un film jetable » ! Jeremiah Johnson, « gonflé de folklore lourdingue » ! Inutile de tout citer, il serait trompeur de faire croire à un jeu de massacre. La dame aime aussi des films et sait très bien dire pourquoi. Elle parle avec passion du Privé et de Nashville d’Altman, de Taxi Driver et de Mean Streets de Scorsese, des cinémas de Bertolucci et de Godard, de Coppola et de bien d’autres. Atteignant parfois la douzaine de pages, ces chroniques procèdent d’un œil incroyable et d’un investissement peu commun pour disséquer les films. Il faut une passion indéniable pour regarder aussi bien les films. Quand on se met à la critique, on évite difficilement certains écueils, Pauline Kael a plutôt réussi à les contourner.

Le premier écueil est une tendance contemporaine à parler d’autre chose que du film lui-même, on parle plutôt du phénomène médiatique, du budget publicitaire, de la présence de stars, du contexte favorable au discours du film, de l’écho qu’il pourrait rencontrer. On évoque le « retour » de l’auteur mais on ne parle pratiquement pas du film, de sa dramaturgie, de son impact visuel, de sa capacité à émouvoir. Je me souviens du film de George Clooney: Good night, and good luck. Tout un tapage médiatique avait été fait en France autour de cette évocation du maccarthysme, facilement convertie par la presse en brûlot anti-bush. A l’arrivée, un film soigné (beau noir et blanc) mais complètement anecdotique, qui avait eu la chance d’être réalisé par une star comme on les aime, charismatique et de gauche (liberal en américain). Très peu s’en rappellent désormais.

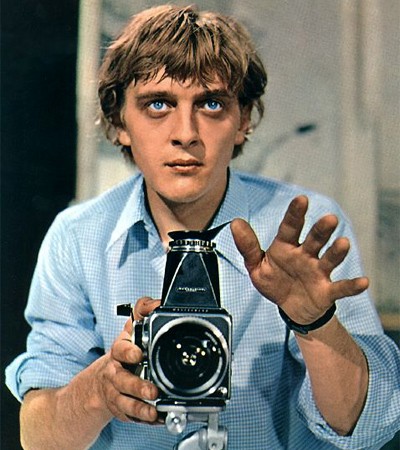

Le second écueil est l’aplatissement devant un auteur dont la filmographie fait partie du patrimoine mondial ou est en passe de l’être. Il est courant de se sentir écrasé par une œuvre qu’on n’a pas bien comprise ou que l’ensemble des critiques acclament. On éprouve un sentiment similaire à celui de devoir déboulonner la statue géante de Saddam Hussein avec un simple tournevis. J’ai passé beaucoup de temps, il y a quelques années à découvrir les films de Michelangelo Antonioni à la cinémathèque royale de Bruxelles et j’entretiens une fascination pour son œuvre dont j’apprécie l’impact visuel et la beauté. Mais je dois bien avouer que ses films peuvent être particulièrement pesants et ennuyeux (Désert rouge par exemple) ou parfois terriblement hermétiques (Blow up ou Profession reporter) au point qu’on peut se demander si le maestro n’a pas mis beaucoup de moyens formels au service d’un discours assez confus et fumeux. A ce titre la chronique de Blow up faite par Kael m’a remis en mémoire le sentiment de confusion que j’ai éprouvé devant ce film que je n’ai jamais bien compris mais dont beaucoup de scènes me restent en mémoire. Kael souligne bien l’accumulation d’images et de détails censés faire sens mais qui au final ne disent pas grand-chose de clair. Non sans humour sont citées les élucubrations intellos que ce film a pu susciter, ce que certains critiques ont dû écrire pour paraître intelligents. Il est difficile pour moi de dire aujourd’hui si Blow-up est une arnaque ou un grand film. Peut-être resterai-je toujours dans l’entre-deux, peut-être était-ce ce que voulait Antonioni. Ses meilleurs films sont sans doute ceux du début, comme Femmes entre elles, tandis que Blow-up est le produit d'une époque (les années 60) qui cherchait absolument la touche artiste et le subversif.

Qu’on s’appelle Kael ou non, parler de cinéma, c’est au final, derrière les références, les intuitions et le jugement percutant faire étalage de sa subjectivité. C’est se trouver piégé par les effets de sidération visuelle, par des stimuli, par l’impact d’images mythiques qui resteront gravées à vie dans la mémoire même si le film dont elles sont issues ne résisterait pas à une analyse rationnelle. C’est se trouver pris au piège de processus d’identification à un personnage, à un (anti) héros. C’est bien la limite de l’exercice critique prétendument analytique, il ne suffit pas à détourner de certains films. Ainsi, Kael semble détester Clint Eastwood. Au-delà de son dégoût pour le positionnement droitier de la star, elle ne lui trouve aucune qualité. Elle ne voit pas qu’il a créé physiquement un mythe cinématographique pour le grand public. Elle ne voit pas qu’une partie du public cinéphile peut succomber, encore aujourd’hui, à des mauvais penchants (le spectacle primaire de la vengeance par exemple) et aduler davantage Dirty Harry que Nashville, un film probablement beaucoup plus intelligent.

Même si ses jugements sont contestables, sa rigueur critique incite à remettre en cause la valeur de certaines oeuvres et à exercer un regard toujours plus exigeant sur les films. Débusquer les effets faciles et les balourdises du cinéma commercial. Lever les arnaques dissimulées derrière les prétentions du cinéma d’auteur. Cela mérite bien une gratitude posthume pour cette grande dame de la critique, disparue en 2001.

Chroniques américaines, Sonatine, 569 pages

Chroniques européennes, Sonatine, 478 pages