Quelles sont mes raisons d’aimer un film et d’en dire du bien ? Il est bon de s’arrêter sur les critères et les qualités qui me paraissent suffisantes pour passer deux heures ou plus en compagnie d’une œuvre cinématographique. A la lecture de ce blog, j’espère qu’on peut les deviner. Je ne m’attends pas à ce qu’elles soient évidentes vu la diversité des films qui sont chroniqués ici. Quels sont les points communs entre les œuvres d’Ousmane Sembene, de Georges Franju, de Jean-Pierre Melville ou de Marco Bellochio, pour n’en citer que quelques uns ? Mis à part qu’elles ont pu susciter mon intérêt, elles procèdent de parcours, d’époques et de styles tellement dissemblables que j’ai tout d’un coup envie de faire une synthèse sur ce qui me pousse à parler en bien des films. D’ailleurs pourquoi en ai-je parlé alors que j’aurais pu donner mon avis sur le tout venant du cinéma, sur les films de Dany Boon ou sur ces comédies françaises avec Manu Payet et Virginie Effira, que je regarde uniquement lors de voyages en avion ? (Parenthèse : le format étriqué d’un écran de classe économique s’accorde parfaitement à la dimension médiocre de ce genre de produit où rien n’est sincère, tout est recette et petitesse calibrée pour des spectateurs qu’on n’estime pas assez pour leur servir quelque chose d’intelligent). Parlant de cinéma et étant de plus en plus attaché aux aspects visuels et narratifs d’un film, je ne peux tout simplement pas ranger ces films grand public, faits soi-disant « pour passer un bon moment » dans la même catégorie que le 7ème art. Il existe donc des « trucs » ou des « machins » filmés qui sortent en salle et qui n’ont rien à y faire. Ils sont des produits télévisuels égarés dans les largeurs d’un grand écran, de pauvres pédalos qu’on lance sur l’océan en faisant croire à leurs passagers qu’ils sont conçus pour une traversée.

Beauté

Revenons à cette fameuse synthèse sur mes raisons d’aimer, en commençant par un film que j’ai vu deux fois sur grand écran et dont je ne conçois pas qu’on puisse le visionner sur un petit. Gerry de Gus Van Sant (2002). Gerry m’a rappelé qu’on pouvait aimer un film simplement parce qu’il est beau et que son rythme particulier s’imprime physiquement en nous. Ce n’est pas un film explicite, qui discourt, comme peut l’être un film de Bertrand Tavernier (que j’aime bien par ailleurs mais qui m’exaspère aussi par son besoin constant de démonstration). Son scénario tient en une ligne : deux gars en randonnée cherchent quelque chose (« the thing ») et finissent par se perdre. C’est ce qu’on appelle un « trip ». Ne me demandez pas de rationaliser cela, de parler du scénario, de la psychologie des personnages, d’un discours sociétal. Non, c’est un voyage et c’est ce qui crée les plus beaux souvenirs. Je me rappellerai toute ma vie ce voyage en Inde, ce lever de soleil sur la forteresse jaune de Jaisalmer, cette mauvaise randonnée en chameau, ces façades bleus de la ville de Jodhpur. Ici, c’est pareil, les images et les sensations physiques ont fait tampon en moi comme sur des pages blanches. Gerry combine la beauté lumineuse de ses paysages désertiques et l’intensité physique de la marche sous le soleil. Matt Damon et Casey Affleck respirent et mon souffle se confond avec le leur, je ne pouvais espérer mieux d’un film que cela, passer de l’autre côté de l’écran par la communion physique, marcher et me perdre avec eux. Beaucoup de films d’Antonioni produisent de la mémoire aussi mais en utilisant un canal de perception différent. Ils sont lents et hypnotiques. Ils sont cérébraux en ce sens qu’ils atteignent une nappe phréatique de souvenirs, d’images heureuses ou douloureuses, de chagrins ou de renoncements. Ils accompagnent les jours mélancoliques aussi. Le Cri (1957) est la dérive malheureuse d’un ouvrier dans la plaine du Pô, accompagné de sa petite fille. Quand il part de sa ville industrielle, Aldo (Steve Cochran) quitte Irma qui ne l’aime plus (Alida Valli). Tout au long d’une errance dans des paysages brumeux et hivernaux, il rencontre d’autres femmes qui s’attachent à lui mais il préfère partir car il a toujours en mémoire Irma. Quand il revient là d’où il était parti, il veut la revoir. Il l’observe qui se coiffe derrière sa fenêtre. Elle est avec un autre homme et elle a eu un enfant, elle est heureuse. Désespéré, Aldo se suicide. Le Cri a tissé un ensemble d’images en moi. Il l’a fait en imposant son rythme lent, ses décors brumeux, ses visages beaux et tristes. S’il a été lent, il n’a jamais été ennuyeux, sa lenteur était même une nécessité. Elle disait la pesanteur d’une vie solitaire privée d’amour. De ce chapitre, je conclurais qu’il existe une race de films dont la beauté, l’atmosphère et l’univers visuel se suffisent à eux-mêmes. Qu’ils soient dotés d’un scénario intelligible ou non, ils sont grands comme le sont les grands écrans. Je classerais dans cette catégorie les films de David Lynch, de Gus Van Sant, d’Antonioni (pas tous mais la plupart), les chefs d’œuvre de Coppola et tous ces films qui provoquent un équivalent inoffensif du syndrome de Stendhal, c'est-à-dire une sensation de vertige et de perte de contact avec la réalité au contact de l’art.

Revenons à cette fameuse synthèse sur mes raisons d’aimer, en commençant par un film que j’ai vu deux fois sur grand écran et dont je ne conçois pas qu’on puisse le visionner sur un petit. Gerry de Gus Van Sant (2002). Gerry m’a rappelé qu’on pouvait aimer un film simplement parce qu’il est beau et que son rythme particulier s’imprime physiquement en nous. Ce n’est pas un film explicite, qui discourt, comme peut l’être un film de Bertrand Tavernier (que j’aime bien par ailleurs mais qui m’exaspère aussi par son besoin constant de démonstration). Son scénario tient en une ligne : deux gars en randonnée cherchent quelque chose (« the thing ») et finissent par se perdre. C’est ce qu’on appelle un « trip ». Ne me demandez pas de rationaliser cela, de parler du scénario, de la psychologie des personnages, d’un discours sociétal. Non, c’est un voyage et c’est ce qui crée les plus beaux souvenirs. Je me rappellerai toute ma vie ce voyage en Inde, ce lever de soleil sur la forteresse jaune de Jaisalmer, cette mauvaise randonnée en chameau, ces façades bleus de la ville de Jodhpur. Ici, c’est pareil, les images et les sensations physiques ont fait tampon en moi comme sur des pages blanches. Gerry combine la beauté lumineuse de ses paysages désertiques et l’intensité physique de la marche sous le soleil. Matt Damon et Casey Affleck respirent et mon souffle se confond avec le leur, je ne pouvais espérer mieux d’un film que cela, passer de l’autre côté de l’écran par la communion physique, marcher et me perdre avec eux. Beaucoup de films d’Antonioni produisent de la mémoire aussi mais en utilisant un canal de perception différent. Ils sont lents et hypnotiques. Ils sont cérébraux en ce sens qu’ils atteignent une nappe phréatique de souvenirs, d’images heureuses ou douloureuses, de chagrins ou de renoncements. Ils accompagnent les jours mélancoliques aussi. Le Cri (1957) est la dérive malheureuse d’un ouvrier dans la plaine du Pô, accompagné de sa petite fille. Quand il part de sa ville industrielle, Aldo (Steve Cochran) quitte Irma qui ne l’aime plus (Alida Valli). Tout au long d’une errance dans des paysages brumeux et hivernaux, il rencontre d’autres femmes qui s’attachent à lui mais il préfère partir car il a toujours en mémoire Irma. Quand il revient là d’où il était parti, il veut la revoir. Il l’observe qui se coiffe derrière sa fenêtre. Elle est avec un autre homme et elle a eu un enfant, elle est heureuse. Désespéré, Aldo se suicide. Le Cri a tissé un ensemble d’images en moi. Il l’a fait en imposant son rythme lent, ses décors brumeux, ses visages beaux et tristes. S’il a été lent, il n’a jamais été ennuyeux, sa lenteur était même une nécessité. Elle disait la pesanteur d’une vie solitaire privée d’amour. De ce chapitre, je conclurais qu’il existe une race de films dont la beauté, l’atmosphère et l’univers visuel se suffisent à eux-mêmes. Qu’ils soient dotés d’un scénario intelligible ou non, ils sont grands comme le sont les grands écrans. Je classerais dans cette catégorie les films de David Lynch, de Gus Van Sant, d’Antonioni (pas tous mais la plupart), les chefs d’œuvre de Coppola et tous ces films qui provoquent un équivalent inoffensif du syndrome de Stendhal, c'est-à-dire une sensation de vertige et de perte de contact avec la réalité au contact de l’art.

Mythes

La beauté visuelle n’est pas toujours ce qui fait un grand film, bien évidemment. Il y a ces films qui créent du mythe et qui, s’ils ne sont pas dépourvus de beauté et d’atmosphère, engendrent des personnages et des situations qui engendrent eux-mêmes la vie. Ils façonnent des représentations ou, en amplifiant des réalités préexistantes, fabriquent de nouveaux comportements et de nouvelles attitudes. Ces films déploient des nouvelles idées de cinéma, renouvellent des formes, surprennent, se trompent aussi. Ils introduisent dans la mémoire des motifs neufs, des dictions particulières, des personnages originaux, malsains, tordus, décalés qui n’existaient pas auparavant mais qui incarnent mieux que d’autres les stéréotypes que nous gardons en nous. Ils inventent de nouveaux mots ou de nouvelles syntaxes en utilisant le patrimoine du cinéma mondial. On a l’envie d’imitation en sortant de la salle et on voit bientôt la vie imiter le film. On ne peut être ou s’imaginer une petite frappe ou un gangster sans penser au Scarface interprété par Al Pacino. On ne peut pas être tout à fait mafieux et se représenter cet univers sans revenir constamment à la famille Corleone du Parrain (1972) ou aux Goodfellas (1990) de Scorsese. On ne peut plus nager en eau profonde sans se dire qu’on va se faire bouffer par le requin des Dents de la mer (1975). On ne peut plus pratiquer la sodomie sans se figurer ce que fait Marlon Brando d’une motte de beurre dans Dernier Tango à Paris (1972) ! On pourrait multiplier les exemples de films qui par la grâce d’une histoire, d’un personnage, d’une scène, d’un costume ont recréé l’imaginaire populaire. Sergio Leone a réussi cela, il l’a fait notamment à travers un genre, le western. Ses films ont donné naissance à une nouvelle esthétique qui s’est substituée à l’ancienne. Un Ouest impitoyable et sale, peuplé de tueurs cyniques a remplacé un Ouest dangereux mais peuplé de héros moraux. Leone a regardé les maîtres John Ford, Anthony Mann, John Sturges ou William Wellman, s’en est nourri et a créé autre chose. Il a aussi subverti des codes bien établis. Il y avait le duel entre le gentil et le méchant, à la fin du film, qui le clôturait par un acte moral, la mort du bad guy. Il a créé le « triel », dans Le bon, la brute et le truand (1966) où trois méchants s’affrontent pour un trésor caché. Le vocabulaire cinématographique a évolué : musique expressionniste, visages sales et transpirants, violence outrancière, théâtralité et étirement du temps. Cela date bien sûr et ne se fait plus exactement comme cela dans le nouveau western mais l’imaginaire reste et se perpétue. J’ai en mémoire la façon de marcher souple et lente de Clint Eastwood, son cigare entre les dents et son poncho.

La beauté visuelle n’est pas toujours ce qui fait un grand film, bien évidemment. Il y a ces films qui créent du mythe et qui, s’ils ne sont pas dépourvus de beauté et d’atmosphère, engendrent des personnages et des situations qui engendrent eux-mêmes la vie. Ils façonnent des représentations ou, en amplifiant des réalités préexistantes, fabriquent de nouveaux comportements et de nouvelles attitudes. Ces films déploient des nouvelles idées de cinéma, renouvellent des formes, surprennent, se trompent aussi. Ils introduisent dans la mémoire des motifs neufs, des dictions particulières, des personnages originaux, malsains, tordus, décalés qui n’existaient pas auparavant mais qui incarnent mieux que d’autres les stéréotypes que nous gardons en nous. Ils inventent de nouveaux mots ou de nouvelles syntaxes en utilisant le patrimoine du cinéma mondial. On a l’envie d’imitation en sortant de la salle et on voit bientôt la vie imiter le film. On ne peut être ou s’imaginer une petite frappe ou un gangster sans penser au Scarface interprété par Al Pacino. On ne peut pas être tout à fait mafieux et se représenter cet univers sans revenir constamment à la famille Corleone du Parrain (1972) ou aux Goodfellas (1990) de Scorsese. On ne peut plus nager en eau profonde sans se dire qu’on va se faire bouffer par le requin des Dents de la mer (1975). On ne peut plus pratiquer la sodomie sans se figurer ce que fait Marlon Brando d’une motte de beurre dans Dernier Tango à Paris (1972) ! On pourrait multiplier les exemples de films qui par la grâce d’une histoire, d’un personnage, d’une scène, d’un costume ont recréé l’imaginaire populaire. Sergio Leone a réussi cela, il l’a fait notamment à travers un genre, le western. Ses films ont donné naissance à une nouvelle esthétique qui s’est substituée à l’ancienne. Un Ouest impitoyable et sale, peuplé de tueurs cyniques a remplacé un Ouest dangereux mais peuplé de héros moraux. Leone a regardé les maîtres John Ford, Anthony Mann, John Sturges ou William Wellman, s’en est nourri et a créé autre chose. Il a aussi subverti des codes bien établis. Il y avait le duel entre le gentil et le méchant, à la fin du film, qui le clôturait par un acte moral, la mort du bad guy. Il a créé le « triel », dans Le bon, la brute et le truand (1966) où trois méchants s’affrontent pour un trésor caché. Le vocabulaire cinématographique a évolué : musique expressionniste, visages sales et transpirants, violence outrancière, théâtralité et étirement du temps. Cela date bien sûr et ne se fait plus exactement comme cela dans le nouveau western mais l’imaginaire reste et se perpétue. J’ai en mémoire la façon de marcher souple et lente de Clint Eastwood, son cigare entre les dents et son poncho.

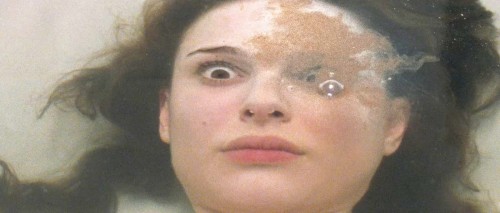

Plus récemment, Brian De Palma a construit sa filmographie sur la reproduction et le rafraîchissement de grands mythes cinématographiques. J’ai déjà parlé de Scarface (1983), remake américano-cubain du film de Hawks (1932). Je pense à ses obsessions hitchcockiennes, très fortes dans Dressed to kill (1980) ou Body Double (1984), où il joue en permanence sur la fibre référentielle du cinéphile. Je pense également aux Incorruptibles (1987), film du temps de la Prohibition où il arrive à rendre hommage à la fois aux films de gangsters avec James Cagney (the public enemy, the roaring twenties) et au Cuirassier Potemkine de Eisenstein ! L’interprétation d’Al Capone par De Niro alimente encore une fois la création d’un mythe, on ne peut dorénavant imaginer le célèbre gangster sans penser à ce qu’en a fait l’acteur : un gros fanfaron violent.

Vérité

Parmi les centaines de films édités chaque année, tous ne peuvent avoir une beauté bouleversante ou une prétention à créer du mythe. Certains nous touchent car ils nous racontent avec justesse ce que nous connaissions mal ou peu. Ils nous transportent dans une époque, nous la font revivre comme si nous y étions et c’est la la capacité de la mise en scène à imposer un point de vue qui fait sa réussite. Un film comme Carlos (2010) d’Olivier Assayas ne cherche pas à alimenter le mythe du terroriste le plus célèbre des années 70-80. Même si la reconstitution de la prise d’otages de Vienne en 1975 est trépidante de rythme et d’intensité, il ne vise pas à mythifier le geste terroriste. Il est construit sur des choix de mise en scène réfléchis, qui cherchent la reconstitution de la praxis terroriste (praxis au sens d’une action sous-tendue par une idée et visant un résultat). A travers Carlos, nous sont évoqués les réseaux gauchistes qui terrorisaient l’Europe sous la Guerre Froide : Bande à Baader, Fraction Armée Rouge, Brigatte Rosse etc. Assayas combine une mise en scène très fluide rendant compte de la brutalité et de la rapidité des actions terroristes, une reconstitution précise et légère (voitures et costumes d’époque visibles mais pas envahissants), le choix d’acteurs correspondant exactement aux nationalités des personnages, une variété de décors et de lieux, une utilisation de la musique non pas comme illustration sonore d’époque mais comme traduction de l’état mental des personnages. Carlos est un très bon film qui décrit avec justesse les pratiques du terrorisme internationaliste des années 70. Buongiorno, notte (2002) de Marco Bellochio, dont j’ai déjà parlé dans ce blog, évoque le terrorisme d’une autre façon, également en s’appuyant sur une mise en scène très élaborée. Traitant d’un fait historique précis, l’enlèvement en 1978 du président du conseil Aldo Moro, il s’attache quant à lui à rendre compte de l’état d’esprit fanatisé des membres des brigades rouges et de l’atmosphère de terreur et de paranoïa qui plombait l’Italie dans ces années-là. C’est un film qu’il faut voir ou revoir pour sa mise en scène : jeu des acteurs, cadrages, choix de musiques, tout y est rigoureusement pensé.

Parmi les centaines de films édités chaque année, tous ne peuvent avoir une beauté bouleversante ou une prétention à créer du mythe. Certains nous touchent car ils nous racontent avec justesse ce que nous connaissions mal ou peu. Ils nous transportent dans une époque, nous la font revivre comme si nous y étions et c’est la la capacité de la mise en scène à imposer un point de vue qui fait sa réussite. Un film comme Carlos (2010) d’Olivier Assayas ne cherche pas à alimenter le mythe du terroriste le plus célèbre des années 70-80. Même si la reconstitution de la prise d’otages de Vienne en 1975 est trépidante de rythme et d’intensité, il ne vise pas à mythifier le geste terroriste. Il est construit sur des choix de mise en scène réfléchis, qui cherchent la reconstitution de la praxis terroriste (praxis au sens d’une action sous-tendue par une idée et visant un résultat). A travers Carlos, nous sont évoqués les réseaux gauchistes qui terrorisaient l’Europe sous la Guerre Froide : Bande à Baader, Fraction Armée Rouge, Brigatte Rosse etc. Assayas combine une mise en scène très fluide rendant compte de la brutalité et de la rapidité des actions terroristes, une reconstitution précise et légère (voitures et costumes d’époque visibles mais pas envahissants), le choix d’acteurs correspondant exactement aux nationalités des personnages, une variété de décors et de lieux, une utilisation de la musique non pas comme illustration sonore d’époque mais comme traduction de l’état mental des personnages. Carlos est un très bon film qui décrit avec justesse les pratiques du terrorisme internationaliste des années 70. Buongiorno, notte (2002) de Marco Bellochio, dont j’ai déjà parlé dans ce blog, évoque le terrorisme d’une autre façon, également en s’appuyant sur une mise en scène très élaborée. Traitant d’un fait historique précis, l’enlèvement en 1978 du président du conseil Aldo Moro, il s’attache quant à lui à rendre compte de l’état d’esprit fanatisé des membres des brigades rouges et de l’atmosphère de terreur et de paranoïa qui plombait l’Italie dans ces années-là. C’est un film qu’il faut voir ou revoir pour sa mise en scène : jeu des acteurs, cadrages, choix de musiques, tout y est rigoureusement pensé.

Auteurs

Ma définition somme toute peu originale de l’auteur serait une combinaison des trois composantes décrites ci-dessus, sans toutefois nier que ces catégories poreuses n’en sont pas vraiment et s’alimentent les unes les autres à des degrés divers selon les cinéastes. Un auteur est quelqu’un qui crée un univers esthétique puissant, un style ou une histoire qui font référence dans l’imaginaire collectif et ce faisant réussit à énoncer par leur intermédiaire des formes de vérité accessibles universellement. Un auteur peut être compris et apprécié d’un américain, d’un taïwanais ou d’un sénégalais. En même temps, un auteur est aussi celui qui brouille tellement bien toutes ces définitions qu’il devient difficile à décrire. Peut-on mettre dans des cases Buñuel, Fellini ou Ferreri ? Alors que j’allais citer d’autres noms, finalement, je retiens celui qui me paraît le mieux correspondre à ma tentative de définition : Stanley Kubrick ! Oui, je sais, c’est évident et trop banal mais il fallait quand même le citer dans cet article. Par sa maîtrise visuelle, son perfectionnisme et l’ampleur visionnaire de ses films il est l’un des seuls réalisateurs à avoir réussi à redéfinir l’ensemble des genres qu’il a abordés : le film noir (The killing), le film à costume (Barry Lyndon), le film de guerre (Paths of glory, Full Metal Jacket, Dr Folamour mais est-ce vraiment un film de guerre ?), le film d’horreur (Shining) ou la science-fiction (2001, Odyssée de l’espace). Je ne le cite pas seulement parce qu’il est évident mais aussi parce qu’il incarnait une qualité qu’on ne trouve pas si souvent dans le cinéma contemporain en général : l’ambition visionnaire. Parler à l’intelligence des spectateurs tout en produisant des effets de sidération visuelle, mettre à mal leurs habitudes et leur confort, penser chaque plan et chaque détail de mise en scène non pas en fonction de recettes éprouvées mais d’une vision, c’est une ambition quasi inatteignable et un sacerdoce. J’ai vu Full Metal Jacket au cinéma à l’âge de 10 ans, c’était un choc tant Kubrick me fit ressentir comme ses conscrits l’impact physique et psychologique de la violence guerrière. Je me souviens avec précision de ce film considéré pourtant par les exégètes de Kubrick comme l’un de ses moins réussis.

Ma définition somme toute peu originale de l’auteur serait une combinaison des trois composantes décrites ci-dessus, sans toutefois nier que ces catégories poreuses n’en sont pas vraiment et s’alimentent les unes les autres à des degrés divers selon les cinéastes. Un auteur est quelqu’un qui crée un univers esthétique puissant, un style ou une histoire qui font référence dans l’imaginaire collectif et ce faisant réussit à énoncer par leur intermédiaire des formes de vérité accessibles universellement. Un auteur peut être compris et apprécié d’un américain, d’un taïwanais ou d’un sénégalais. En même temps, un auteur est aussi celui qui brouille tellement bien toutes ces définitions qu’il devient difficile à décrire. Peut-on mettre dans des cases Buñuel, Fellini ou Ferreri ? Alors que j’allais citer d’autres noms, finalement, je retiens celui qui me paraît le mieux correspondre à ma tentative de définition : Stanley Kubrick ! Oui, je sais, c’est évident et trop banal mais il fallait quand même le citer dans cet article. Par sa maîtrise visuelle, son perfectionnisme et l’ampleur visionnaire de ses films il est l’un des seuls réalisateurs à avoir réussi à redéfinir l’ensemble des genres qu’il a abordés : le film noir (The killing), le film à costume (Barry Lyndon), le film de guerre (Paths of glory, Full Metal Jacket, Dr Folamour mais est-ce vraiment un film de guerre ?), le film d’horreur (Shining) ou la science-fiction (2001, Odyssée de l’espace). Je ne le cite pas seulement parce qu’il est évident mais aussi parce qu’il incarnait une qualité qu’on ne trouve pas si souvent dans le cinéma contemporain en général : l’ambition visionnaire. Parler à l’intelligence des spectateurs tout en produisant des effets de sidération visuelle, mettre à mal leurs habitudes et leur confort, penser chaque plan et chaque détail de mise en scène non pas en fonction de recettes éprouvées mais d’une vision, c’est une ambition quasi inatteignable et un sacerdoce. J’ai vu Full Metal Jacket au cinéma à l’âge de 10 ans, c’était un choc tant Kubrick me fit ressentir comme ses conscrits l’impact physique et psychologique de la violence guerrière. Je me souviens avec précision de ce film considéré pourtant par les exégètes de Kubrick comme l’un de ses moins réussis.

Ne pas aimer

Les raisons pour moi de ne pas aimer un film ne sont pas exactement les raisons contraires de celles exposées plus haut. Lars Von Trier est sans conteste un auteur mais je n’aime pas son œuvre. J’en parlerais tout de même avec passion car son cinéma ne me laisse pas indifférent. Je le trouve puritain, morbide et manipulateur. C’est le metteur en scène des accablants chemins de croix que sont Breaking the waves ou Dancer in the dark (avec Bjork). Les idiots (1998) fut aussi éprouvant à regarder, aller voir Antichrist (2009) était donc au-dessus de mes forces. J’ai beau aimé la noirceur, je n’aime pas les calvaires ni les supplices. C’est la limite de la grille de lecture, l’entrée en subjectivité : l’auteur me touche ou non.

Comme beaucoup, je ne suis pas allergique au cinéma commercial, notamment hollywoodien. C’est un cinéma de recettes, je ne demande pas mieux à ce que les ingrédients soient de qualité. Les comédies de Will Ferrell comme Step brothers me font rigoler, je peux regarder un film de Ridley Scott sans consternation excessive et la filmographie de David Fincher présente bien plus de raisons d’aimer ce cinéma-là que de fuir à toute vitesse (notamment l’excellent Social Network). Ce que je n’aime pas ce sont les fausses promesses, ce sont ces films infantiles qui se déguisent en grand cinéma. I am a legend (2007), soi-disant film d’anticipation joué par Will Smith est par exemple ridicule de bout en bout, un véhicule pour la star, plein de niaiserie et qui se prend très au sérieux. Inception (2010) est pour moi un film arnaque boursouflé et je ne remercierai jamais assez Jean-Baptiste Thoret d’avoir dit tout le mal qu’il faut en penser dans son blog. Si Avatar (2009) est bien un film très impressionnant visuellement et Cameron le meilleur réalisateur commercial d’Hollywood, son scénario et ses personnages sont d’un simplisme déroutant, il ne faut pas hésiter à le dire.

L’objet de Cinéclub ambulant n’est pas de rendre compte de l’actualité immédiate des sorties en salle. Il n’y aura pas ici de critique du dernier film de Dany Boon. Je continuerai simplement à parler des auteurs que je découvre et de ceux que j’ai toujours aimés et parfois, histoire de se défouler un peu, je tenterai de dégonfler une belle baudruche qui sera passée à ma portée.

Revenons à cette fameuse synthèse sur mes raisons d’aimer, en commençant par un film que j’ai vu deux fois sur grand écran et dont je ne conçois pas qu’on puisse le visionner sur un petit. Gerry de Gus Van Sant (2002). Gerry m’a rappelé qu’on pouvait aimer un film simplement parce qu’il est beau et que son rythme particulier s’imprime physiquement en nous. Ce n’est pas un film explicite, qui discourt, comme peut l’être un film de Bertrand Tavernier (que j’aime bien par ailleurs mais qui m’exaspère aussi par son besoin constant de démonstration). Son scénario tient en une ligne : deux gars en randonnée cherchent quelque chose (« the thing ») et finissent par se perdre. C’est ce qu’on appelle un « trip ». Ne me demandez pas de rationaliser cela, de parler du scénario, de la psychologie des personnages, d’un discours sociétal. Non, c’est un voyage et c’est ce qui crée les plus beaux souvenirs. Je me rappellerai toute ma vie ce voyage en Inde, ce lever de soleil sur la forteresse jaune de Jaisalmer, cette mauvaise randonnée en chameau, ces façades bleus de la ville de Jodhpur. Ici, c’est pareil, les images et les sensations physiques ont fait tampon en moi comme sur des pages blanches. Gerry combine la beauté lumineuse de ses paysages désertiques et l’intensité physique de la marche sous le soleil. Matt Damon et Casey Affleck respirent et mon souffle se confond avec le leur, je ne pouvais espérer mieux d’un film que cela, passer de l’autre côté de l’écran par la communion physique, marcher et me perdre avec eux. Beaucoup de films d’Antonioni produisent de la mémoire aussi mais en utilisant un canal de perception différent. Ils sont lents et hypnotiques. Ils sont cérébraux en ce sens qu’ils atteignent une nappe phréatique de souvenirs, d’images heureuses ou douloureuses, de chagrins ou de renoncements. Ils accompagnent les jours mélancoliques aussi. Le Cri (1957) est la dérive malheureuse d’un ouvrier dans la plaine du Pô, accompagné de sa petite fille. Quand il part de sa ville industrielle, Aldo (Steve Cochran) quitte Irma qui ne l’aime plus (Alida Valli). Tout au long d’une errance dans des paysages brumeux et hivernaux, il rencontre d’autres femmes qui s’attachent à lui mais il préfère partir car il a toujours en mémoire Irma. Quand il revient là d’où il était parti, il veut la revoir. Il l’observe qui se coiffe derrière sa fenêtre. Elle est avec un autre homme et elle a eu un enfant, elle est heureuse. Désespéré, Aldo se suicide. Le Cri a tissé un ensemble d’images en moi. Il l’a fait en imposant son rythme lent, ses décors brumeux, ses visages beaux et tristes. S’il a été lent, il n’a jamais été ennuyeux, sa lenteur était même une nécessité. Elle disait la pesanteur d’une vie solitaire privée d’amour. De ce chapitre, je conclurais qu’il existe une race de films dont la beauté, l’atmosphère et l’univers visuel se suffisent à eux-mêmes. Qu’ils soient dotés d’un scénario intelligible ou non, ils sont grands comme le sont les grands écrans. Je classerais dans cette catégorie les films de David Lynch, de Gus Van Sant, d’Antonioni (pas tous mais la plupart), les chefs d’œuvre de Coppola et tous ces films qui provoquent un équivalent inoffensif du syndrome de Stendhal, c'est-à-dire une sensation de vertige et de perte de contact avec la réalité au contact de l’art.

Revenons à cette fameuse synthèse sur mes raisons d’aimer, en commençant par un film que j’ai vu deux fois sur grand écran et dont je ne conçois pas qu’on puisse le visionner sur un petit. Gerry de Gus Van Sant (2002). Gerry m’a rappelé qu’on pouvait aimer un film simplement parce qu’il est beau et que son rythme particulier s’imprime physiquement en nous. Ce n’est pas un film explicite, qui discourt, comme peut l’être un film de Bertrand Tavernier (que j’aime bien par ailleurs mais qui m’exaspère aussi par son besoin constant de démonstration). Son scénario tient en une ligne : deux gars en randonnée cherchent quelque chose (« the thing ») et finissent par se perdre. C’est ce qu’on appelle un « trip ». Ne me demandez pas de rationaliser cela, de parler du scénario, de la psychologie des personnages, d’un discours sociétal. Non, c’est un voyage et c’est ce qui crée les plus beaux souvenirs. Je me rappellerai toute ma vie ce voyage en Inde, ce lever de soleil sur la forteresse jaune de Jaisalmer, cette mauvaise randonnée en chameau, ces façades bleus de la ville de Jodhpur. Ici, c’est pareil, les images et les sensations physiques ont fait tampon en moi comme sur des pages blanches. Gerry combine la beauté lumineuse de ses paysages désertiques et l’intensité physique de la marche sous le soleil. Matt Damon et Casey Affleck respirent et mon souffle se confond avec le leur, je ne pouvais espérer mieux d’un film que cela, passer de l’autre côté de l’écran par la communion physique, marcher et me perdre avec eux. Beaucoup de films d’Antonioni produisent de la mémoire aussi mais en utilisant un canal de perception différent. Ils sont lents et hypnotiques. Ils sont cérébraux en ce sens qu’ils atteignent une nappe phréatique de souvenirs, d’images heureuses ou douloureuses, de chagrins ou de renoncements. Ils accompagnent les jours mélancoliques aussi. Le Cri (1957) est la dérive malheureuse d’un ouvrier dans la plaine du Pô, accompagné de sa petite fille. Quand il part de sa ville industrielle, Aldo (Steve Cochran) quitte Irma qui ne l’aime plus (Alida Valli). Tout au long d’une errance dans des paysages brumeux et hivernaux, il rencontre d’autres femmes qui s’attachent à lui mais il préfère partir car il a toujours en mémoire Irma. Quand il revient là d’où il était parti, il veut la revoir. Il l’observe qui se coiffe derrière sa fenêtre. Elle est avec un autre homme et elle a eu un enfant, elle est heureuse. Désespéré, Aldo se suicide. Le Cri a tissé un ensemble d’images en moi. Il l’a fait en imposant son rythme lent, ses décors brumeux, ses visages beaux et tristes. S’il a été lent, il n’a jamais été ennuyeux, sa lenteur était même une nécessité. Elle disait la pesanteur d’une vie solitaire privée d’amour. De ce chapitre, je conclurais qu’il existe une race de films dont la beauté, l’atmosphère et l’univers visuel se suffisent à eux-mêmes. Qu’ils soient dotés d’un scénario intelligible ou non, ils sont grands comme le sont les grands écrans. Je classerais dans cette catégorie les films de David Lynch, de Gus Van Sant, d’Antonioni (pas tous mais la plupart), les chefs d’œuvre de Coppola et tous ces films qui provoquent un équivalent inoffensif du syndrome de Stendhal, c'est-à-dire une sensation de vertige et de perte de contact avec la réalité au contact de l’art.  La beauté visuelle n’est pas toujours ce qui fait un grand film, bien évidemment. Il y a ces films qui créent du mythe et qui, s’ils ne sont pas dépourvus de beauté et d’atmosphère, engendrent des personnages et des situations qui engendrent eux-mêmes la vie. Ils façonnent des représentations ou, en amplifiant des réalités préexistantes, fabriquent de nouveaux comportements et de nouvelles attitudes.

La beauté visuelle n’est pas toujours ce qui fait un grand film, bien évidemment. Il y a ces films qui créent du mythe et qui, s’ils ne sont pas dépourvus de beauté et d’atmosphère, engendrent des personnages et des situations qui engendrent eux-mêmes la vie. Ils façonnent des représentations ou, en amplifiant des réalités préexistantes, fabriquent de nouveaux comportements et de nouvelles attitudes.  Parmi les centaines de films édités chaque année, tous ne peuvent avoir une beauté bouleversante ou une prétention à créer du mythe. Certains nous touchent car ils nous racontent avec justesse ce que nous connaissions mal ou peu. Ils nous transportent dans une époque, nous la font revivre comme si nous y étions et c’est la la capacité de la mise en scène à imposer un point de vue qui fait sa réussite. Un film comme Carlos (2010) d’Olivier Assayas ne cherche pas à alimenter le mythe du terroriste le plus célèbre des années 70-80. Même si la reconstitution de la prise d’otages de Vienne en 1975 est trépidante de rythme et d’intensité, il ne vise pas à mythifier le geste terroriste. Il est construit sur des choix de mise en scène réfléchis, qui cherchent la reconstitution de la praxis terroriste (praxis au sens d’une action sous-tendue par une idée et visant un résultat). A travers Carlos, nous sont évoqués les réseaux gauchistes qui terrorisaient l’Europe sous la Guerre Froide : Bande à Baader, Fraction Armée Rouge, Brigatte Rosse etc. Assayas combine une mise en scène très fluide rendant compte de la brutalité et de la rapidité des actions terroristes, une reconstitution précise et légère (voitures et costumes d’époque visibles mais pas envahissants), le choix d’acteurs correspondant exactement aux nationalités des personnages, une variété de décors et de lieux, une utilisation de la musique non pas comme illustration sonore d’époque mais comme traduction de l’état mental des personnages. Carlos est un très bon film qui décrit avec justesse les pratiques du terrorisme internationaliste des années 70. Buongiorno, notte (2002) de Marco Bellochio, dont j’ai déjà parlé dans ce blog, évoque le terrorisme d’une autre façon, également en s’appuyant sur une mise en scène très élaborée. Traitant d’un fait historique précis, l’enlèvement en 1978 du président du conseil Aldo Moro, il s’attache quant à lui à rendre compte de l’état d’esprit fanatisé des membres des brigades rouges et de l’atmosphère de terreur et de paranoïa qui plombait l’Italie dans ces années-là. C’est un film qu’il faut voir ou revoir pour sa mise en scène : jeu des acteurs, cadrages, choix de musiques, tout y est rigoureusement pensé.

Parmi les centaines de films édités chaque année, tous ne peuvent avoir une beauté bouleversante ou une prétention à créer du mythe. Certains nous touchent car ils nous racontent avec justesse ce que nous connaissions mal ou peu. Ils nous transportent dans une époque, nous la font revivre comme si nous y étions et c’est la la capacité de la mise en scène à imposer un point de vue qui fait sa réussite. Un film comme Carlos (2010) d’Olivier Assayas ne cherche pas à alimenter le mythe du terroriste le plus célèbre des années 70-80. Même si la reconstitution de la prise d’otages de Vienne en 1975 est trépidante de rythme et d’intensité, il ne vise pas à mythifier le geste terroriste. Il est construit sur des choix de mise en scène réfléchis, qui cherchent la reconstitution de la praxis terroriste (praxis au sens d’une action sous-tendue par une idée et visant un résultat). A travers Carlos, nous sont évoqués les réseaux gauchistes qui terrorisaient l’Europe sous la Guerre Froide : Bande à Baader, Fraction Armée Rouge, Brigatte Rosse etc. Assayas combine une mise en scène très fluide rendant compte de la brutalité et de la rapidité des actions terroristes, une reconstitution précise et légère (voitures et costumes d’époque visibles mais pas envahissants), le choix d’acteurs correspondant exactement aux nationalités des personnages, une variété de décors et de lieux, une utilisation de la musique non pas comme illustration sonore d’époque mais comme traduction de l’état mental des personnages. Carlos est un très bon film qui décrit avec justesse les pratiques du terrorisme internationaliste des années 70. Buongiorno, notte (2002) de Marco Bellochio, dont j’ai déjà parlé dans ce blog, évoque le terrorisme d’une autre façon, également en s’appuyant sur une mise en scène très élaborée. Traitant d’un fait historique précis, l’enlèvement en 1978 du président du conseil Aldo Moro, il s’attache quant à lui à rendre compte de l’état d’esprit fanatisé des membres des brigades rouges et de l’atmosphère de terreur et de paranoïa qui plombait l’Italie dans ces années-là. C’est un film qu’il faut voir ou revoir pour sa mise en scène : jeu des acteurs, cadrages, choix de musiques, tout y est rigoureusement pensé.  Ma définition somme toute peu originale de l’auteur serait une combinaison des trois composantes décrites ci-dessus, sans toutefois nier que ces catégories poreuses n’en sont pas vraiment et s’alimentent les unes les autres à des degrés divers selon les cinéastes. Un auteur est quelqu’un qui crée un univers esthétique puissant, un style ou une histoire qui font référence dans l’imaginaire collectif et ce faisant réussit à énoncer par leur intermédiaire des formes de vérité accessibles universellement. Un auteur peut être compris et apprécié d’un américain, d’un taïwanais ou d’un sénégalais. En même temps, un auteur est aussi celui qui brouille tellement bien toutes ces définitions qu’il devient difficile à décrire. Peut-on mettre dans des cases Buñuel, Fellini ou Ferreri ? Alors que j’allais citer d’autres noms, finalement, je retiens celui qui me paraît le mieux correspondre à ma tentative de définition : Stanley Kubrick ! Oui, je sais, c’est évident et trop banal mais il fallait quand même le citer dans cet article. Par sa maîtrise visuelle, son perfectionnisme et l’ampleur visionnaire de ses films il est l’un des seuls réalisateurs à avoir réussi à redéfinir l’ensemble des genres qu’il a abordés : le film noir (The killing), le film à costume (Barry Lyndon), le film de guerre (Paths of glory, Full Metal Jacket, Dr Folamour mais est-ce vraiment un film de guerre ?), le film d’horreur (Shining) ou la science-fiction (2001, Odyssée de l’espace). Je ne le cite pas seulement parce qu’il est évident mais aussi parce qu’il incarnait une qualité qu’on ne trouve pas si souvent dans le cinéma contemporain en général : l’ambition visionnaire. Parler à l’intelligence des spectateurs tout en produisant des effets de sidération visuelle, mettre à mal leurs habitudes et leur confort, penser chaque plan et chaque détail de mise en scène non pas en fonction de recettes éprouvées mais d’une vision, c’est une ambition quasi inatteignable et un sacerdoce. J’ai vu Full Metal Jacket au cinéma à l’âge de 10 ans, c’était un choc tant Kubrick me fit ressentir comme ses conscrits l’impact physique et psychologique de la violence guerrière. Je me souviens avec précision de ce film considéré pourtant par les exégètes de Kubrick comme l’un de ses moins réussis.

Ma définition somme toute peu originale de l’auteur serait une combinaison des trois composantes décrites ci-dessus, sans toutefois nier que ces catégories poreuses n’en sont pas vraiment et s’alimentent les unes les autres à des degrés divers selon les cinéastes. Un auteur est quelqu’un qui crée un univers esthétique puissant, un style ou une histoire qui font référence dans l’imaginaire collectif et ce faisant réussit à énoncer par leur intermédiaire des formes de vérité accessibles universellement. Un auteur peut être compris et apprécié d’un américain, d’un taïwanais ou d’un sénégalais. En même temps, un auteur est aussi celui qui brouille tellement bien toutes ces définitions qu’il devient difficile à décrire. Peut-on mettre dans des cases Buñuel, Fellini ou Ferreri ? Alors que j’allais citer d’autres noms, finalement, je retiens celui qui me paraît le mieux correspondre à ma tentative de définition : Stanley Kubrick ! Oui, je sais, c’est évident et trop banal mais il fallait quand même le citer dans cet article. Par sa maîtrise visuelle, son perfectionnisme et l’ampleur visionnaire de ses films il est l’un des seuls réalisateurs à avoir réussi à redéfinir l’ensemble des genres qu’il a abordés : le film noir (The killing), le film à costume (Barry Lyndon), le film de guerre (Paths of glory, Full Metal Jacket, Dr Folamour mais est-ce vraiment un film de guerre ?), le film d’horreur (Shining) ou la science-fiction (2001, Odyssée de l’espace). Je ne le cite pas seulement parce qu’il est évident mais aussi parce qu’il incarnait une qualité qu’on ne trouve pas si souvent dans le cinéma contemporain en général : l’ambition visionnaire. Parler à l’intelligence des spectateurs tout en produisant des effets de sidération visuelle, mettre à mal leurs habitudes et leur confort, penser chaque plan et chaque détail de mise en scène non pas en fonction de recettes éprouvées mais d’une vision, c’est une ambition quasi inatteignable et un sacerdoce. J’ai vu Full Metal Jacket au cinéma à l’âge de 10 ans, c’était un choc tant Kubrick me fit ressentir comme ses conscrits l’impact physique et psychologique de la violence guerrière. Je me souviens avec précision de ce film considéré pourtant par les exégètes de Kubrick comme l’un de ses moins réussis.